von Andrea Karminrot | Aug. 19, 2023 | Biografie |

Wer kennt diesen Namen nicht? Marie Curie! Eine Wissenschaftlerin, die hartnäckig genug war, der Männerwelt deutlich zu machen, dass eine Frau mehr kann als Kinder kriegen. Immerhin hat sie 2 Mal den Nobelpreis erhalten. Mathematik und Physik, das waren ihre Steckenpferde. Und ihre Hartnäckigkeit.

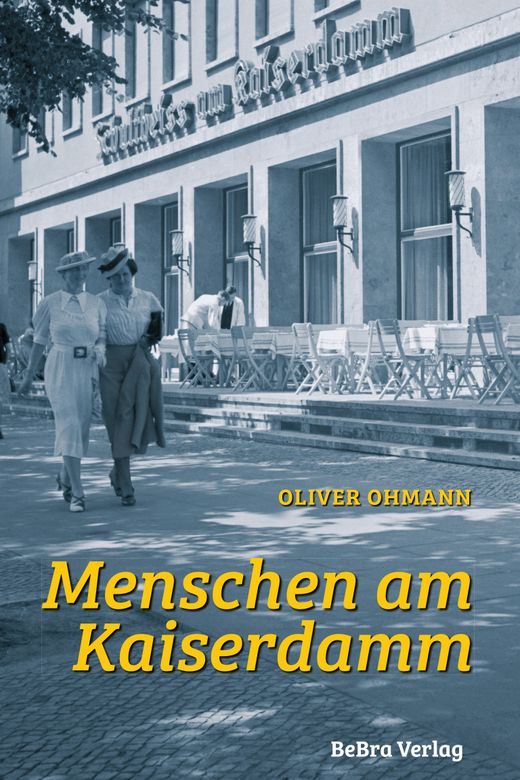

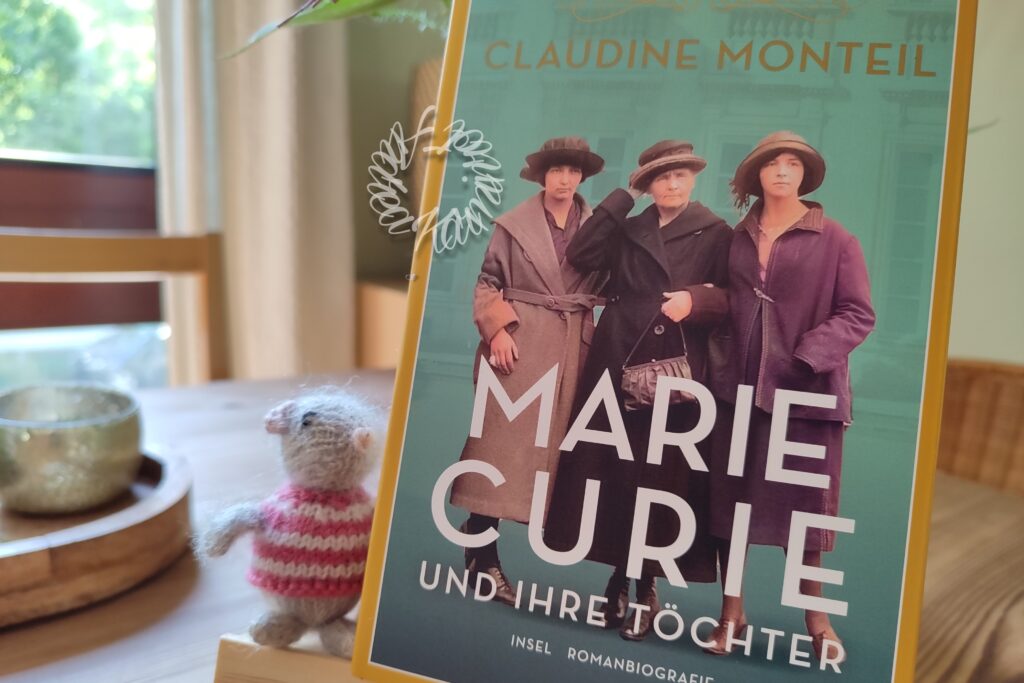

Marie Curie und ihre Töchter, eine Romanbiografie

Marie Curie hatte das Glück in einem Haushalt groß zu werden, indem es nicht darauf ankam, welches Geschlecht man hatte. Hauptsache, man machte das, was man am besten konnte. Maries liebevoller Vater unterstützte seine Töchter, so gut er konnte.

Er war ein Vater, wie ihn sich so viele Mädchen gewünscht hätten in einer Zeit, in der die meisten von Maries Geschlechtsgenossinnen auf nichts anderes hoffen konnten als auf eine glückliche und gewaltfreie Ehe.

Seite 43

Marie unterstütze von Polen aus, in jungen Jahren ihre ältere Schwester Bronia, damit diese ihr Studium in Paris beenden konnte. Nach ein paar Jahren in Paris, forderte die Schwester Marie auf, ebenfalls zum Studium nach Frankreich zu kommen. Dort traf die junge Frau auf den zehn Jahre älteren Pierre Curie, der sehr schüchtern um Marie warb. Aus dieser Beziehung entstanden zwei prächtige Mädchen und unzählige wissenschaftliche Entdeckungen. Unter anderem das Radium, welches in späteren Jahren zum Bau der Atombombe eine entscheidende Rolle spielte. Allerdings war den beiden Wissenschaftlern ihre Entdeckungen zum Wohl der Menschheit wichtig, wenn sie damals gewusst hätten …

Marie Curie setzte sich immer wieder dafür ein, dass Frauen, so wie sie auch, studieren können. Sie war mit den Suffragetten in England bekannt, die mit sehr viel Nachdruck und zu erleidende Qualen für die Rechte der Frauen eintraten. Nachdem Pierre durch einen Unfall ums Leben gekommen war, musste die Wissenschaftlerin Marie Curie erst recht ihren „Mann“ stehen und kämpfte um so mehr dafür, dass das Ansehen der Frauen stieg. Ihre Töchter standen ihr in nichts nach. Irene zog es ebenfalls in die Wissenschaft und Ève, die 7 Jahre jünger war als ihre Schwester, zog es erst zur Musik und später wurde sie Schriftstellerin/Journalistin und setzte sie sich bei UNICEF ein.

Die Romanbiografie

Leider ist das Buch keine richtige Romanbiografie. Obwohl, die Autorin Claudine Monteil aus diesen vielfältigen Informationen, die sie zusammengetragen hat, einen wirklich guten Roman hätte machen können.Claudine Monteil greift oft voraus und springt dann wieder in die Vergangenheit zurück. Sie wiederholt sich in vielen Aussagen und erwähnt verschiedene Persönlichkeiten, die wie die Curie-Frauen Preise gewonnen oder an den verschiedensten Akademien unterrichtet haben. Man muss höllisch aufpassen, was man liest. Die Wiederholungen machen immer weniger Spaß und suggerieren, dass der Leser immer wieder mit der Nase auf die Besonderheiten der außergewöhnlichen Frauen gestoßen werden muss. Mich hat das sehr geärgert.

Claudine Monteil, die Autorin, ist selber Frauenrechtlerin und Diplomatin. Sie hat schon Biografien über Simone de Beauvoir und Ève Curie verfasst. Aber entweder hat hier die Übersetzerin Ilona Zuber nicht gut gearbeitet oder die Autorin selber vertritt selber diesen wirren Schreibstil. Ich bin eher enttäuscht von diesem Buch und hatte mir sehr viel mehr erhofft. Die Bezeichnung Romanbiografie hat dieses Buch leider nicht verdient. Ich habe schon Biografien im Romanstil gelesen, die mich weitaus mehr überzeugt haben. Somit erhält das Buch von uns nur 🐭🐭🐭 dabei steht im Vordergrund, dass die Autorin sich sehr viel Mühe mit den Recherchen gemacht haben muss.

Marie Curie und ihre Töchter

eine Romanbiografie von Claudine Monteil

aus dem Französischen übersetzt von Ilona Zuber

aus dem Insel Verlag

343 Seiten

ISBN:9783458682783

von Andrea Karminrot | Apr. 12, 2022 | Historie, Roman |

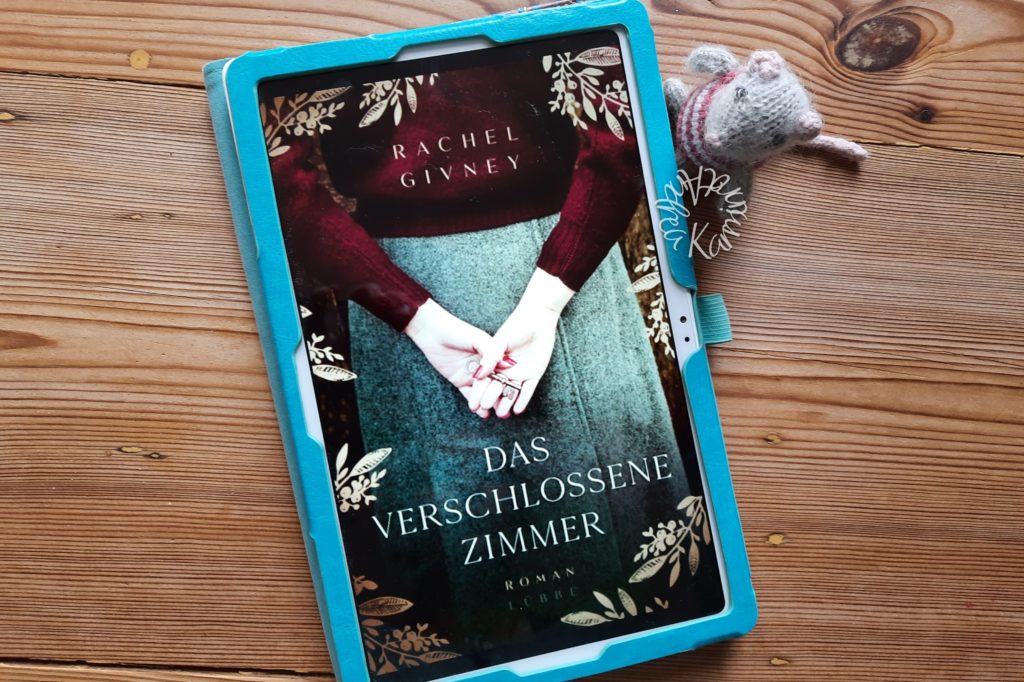

Ein Zimmer in dem Haus in Krakau 1939 reizt Marie Karski dazu hineinzusehen. Doch es ist ein verschlossenes Zimmer. Das Zimmer ihres Vaters. Dominik Karski der renommierte Arzt und Maries Vater versteckt dort etwas, dass der jungen Frau endlich erklären könnte, wohin ihre Mutter verschwand. Marie wurde von ihrem Vater aufgezogen. Sehr behütet und geliebt. Doch will die junge Frau endlich wissen wohin ihre Mutter verschwand. Und so bricht sie eines Tages in das verschlossene Zimmer ein. Doch was sie findet befriedigt ihren Wissendurst nicht im geringsten. Es weckt nur noch mehr den Wunsch endlich zu erfahren, wohin ihre Mutter verschwand.

Dominik bemerkt den Einbruch nicht, wundert sich nur, dass seine Tochter immer öfter versucht etwas über ihre Mutter heraus zu bekommen. Doch er schweigt lieber. Stattdessen versucht er die junge Frau zu verheiraten. Als Ehefrau und Mutter wird sie andere Gedanken haben, als nach Dingen zu forschen, die sie nicht wissen soll. Außerdem möchte Dominik dem Mädchen den Gedanken auszureden, selber Ärztin zu werden. Wo kämen wir denn da hin, wenn eine Frau auch noch Ärztin würde? Dazu kommen diese unsäglichen Zeiten. Der Antisemitismus greift immer mehr um sich und Juden haben einiges zu befürchten.

Das verschlossene Zimmer

Ich hatte mich auf dieses Buch sehr gefreut. Doch je länger ich in den Seiten las, desto mehr langweilte ich mich. Die Story ist grundsätzlich super. Damit hätte man wirklich eine Menge anfangen können. Die Wertschätzung einer Frau zu dieser Zeit alleine, wäre schon ein Reißer gewesen. Und doch kam die Autorin nicht auf den Punkt. Sie hat hier wohl eher ein Drehbuch als einen Roman geschrieben. Immer wieder driftete sie aus der Geschichte ab und verknüpfte viel zu viele Fäden. Obendrein wirkt ihre Hauptdarstellerin Marie absolut naiv und verwöhnt. Den Zugang zu irgendeiner Figur in dem Roman, habe ich nicht gefunden. Ich habe weitaus mehr von dieser Geschichte erwartet. Mir gefiel schon der Schreibstil nicht. Kleinigkeiten werden ausgebaut, als müsste man einem Schauspieler Anweisungen geben. Schade.

Die Autorin

Die Autorin Rachel Givney schreibt normalerweise tatsächlich Drehbücher. Sie hat an vielen beliebten TV-Serien mitgearbeitet. (McLeods Töchter usw.) Für die Recherchen zu dem Roman Das verschlossene Zimmer (Sectrets my Father Kept), reiste die in Sydney lebende Autorin mehrfach nach Polen. Ich möchte nicht abstreiten, dass diese Art Roman bestimmt von vielen Leserinnen geliebt wird. Er unterhält und vertreibt überflüssige Zeit. Mir war er zu oberflächlich.

Da mir die Geschichte nicht gefallen hat. Das Buchcover aber sehr schön ist, bekommt Das verschlossene Zimmer, von uns 🐭🐭🐭

Das verschlossene Zimmer

ein Roman von Rachel Givney

aus dem Lübbe Verlag

544 Seiten

ISBN: 9783785727867

von Andrea Karminrot | März 26, 2020 | Biografie, Historie, Nachdenklich, Rezension, Sachbuch |

Rückkehr nach Birkenau

Es ist nur ein kleines Büchlein, Die Rückkehr nach Birkenau. Aber die wenigen, 124 Seiten sind so eindrucksvoll, dass man schwer schlucken muss, wenn man sie liest. Ginette Kolinka ist erst 19 Jahre alt, als sie von den Deutschen in das Lager Auschwitz-Birkenau verschleppt wird. Sie beschreibt, wie sie dort ankam, welche Erniedrigungen sie ertragen musste und wie sie sich dort mehr schlecht als recht durchschlug. Sie hatte mehr Glück, als ihr Vater, der kleine Bruder und der Neffe, die am selben Tag wie Ginette deportiert wurden. Weil das Mädchen dachte, es wäre besser für die Drei mit dem LKW den langen Weg zum Lager zurück zu legen, schob sie sie in Richtung des Transporters. Hätte sie gewusst, dass der Transport zur Gaskammer ging, hätte sie es bestimmt nicht getan.

Ginette erträgt es, dass man sie auffordert sich nackt auszuziehen, dabei wird ihr bewusst, dass sie ihre Schwestern, mit denen sie sich ein Zimmer zu Hause geteilt hatte noch nie nackt gesehen hatte. Ihr werden die Haare geschoren und sie nimmt es hin, dass sie ab jetzt wohl ohne Unterwäsche leben muss. Genauso wie den Schmutz, den Gestank, die Erniedrigungen, Schläge, den Hunger….

Ginette Kolinka kommt frei. Sie überlebt die Grausamkeiten. Die junge Frau kehrt nach Paris, zu ihrer Mutter und den Schwestern zurück und schweigt über ihre Erlebnisse. Sie meint damit niemanden belasten zu wollen, es will ja doch keiner hören. Erst 40 Jahre nach ihrer Befreiung besucht sie Birkenau/Auschwitz. Sie kann das Lager aber nicht wiederfinden, denn heute ist es aufgeräumt, es fehlen der Gestank, das Gedränge, die ausgemergelten Menschen. Sie sieht nur noch gepflasterte Wege und merkt, dass hier alles Falsch wirkt. Die Besucher vertsehen gar nicht, welches Ausmaß das Lager hatte, welches Grauen den Baracken innewohnt. Welche Erniedrigungen die Gefangenen ertragen mussten. Doch für Ginette war das Lager immer der pure Hunger.

Erst nachdem Steven Spielberg, auf der Suche nach Zeitzeugen bei ihr anrief, schreibt sie ihre Erinnerungen auf. Sie war plötzlich gezwungen sich an das Leben im Lager zu erinnern. Sie erzählt in kurzen Kapiteln aus der Erinnerung heraus, was sie erlebt hat, wie es zur Deportation kam, wie sie ihre Kindheit verlebt hat. Immer wieder springt sie in den Zeiten. Was dazu führt, dass manches Kapitel sehr spontan endet und man sich fragt, wie geht es weiter. Aber genau das macht dieses Buch ein Stück weit aus.

Das Ebook

Ich habe das Buch als E-Book gelesen und dachte schon ich hätte nicht den kompletten Text erhalten. Bei einem Besuch bei meinem Buchdealer, habe ich die Seiten des Büchleins durchgeblättert und festgestellt, dass es genau so sein muss. (Es wäre nicht das erste Mal, dass mich ein E-Book irritiert hätte).

Aber das was man zu lesen bekommt, lässt einen sehr Nachdenklich zurück. Wie die Deportierten sich gefühlt haben müssen, wie erniedrigt. Ginette Kolinka ist keine Schriftstellerin, sie erzählt aus dem Bauch heraus, wie man ein Tagebuch nach 40 Jahren schreiben würde. Es hat mich sehr berührt und entsetzt. So wird man in die Lage der Gefangenen versetzt und das öffnet Augen. Diese Buch sollte als Pflichtlektüre in den Schulen auf dem Plan stehen. Es sollte die Schüler zu Diskussionen anregen und dann mit dem Besuch in den Lagern enden. Mit den Bildern vor den Augen würde sich ein aufgeräumtes Lager in das verwandeln, was Ginette Kolinka gesehen und erlebt hat.

Die Pariserin Ginette Kolinka führt mit über 90 Jahren, immer noch Schüler durch Auschwitz. Sie beantwortet die Fragen der jungen Leute und erzählt von ihrem Leben zwischen den Baracken.

von Ginette Kolinka

Übersetzer/in Nicola Denis

124 Seiten

Aufbau Verlag

978-3-351-03463-4

von Andrea Karminrot | Juli 10, 2019 | Historie, Nachdenklich, Rezension, Roman |

Einst waren sie Brüder

ein Roman von Ronald H.Balson

Ben Solomon und Otto Piontek wuchsen, seitdem sie 12 waren, zusammen in Polen auf. Es war Anfang 1930, als Ottos Vater an die Tür der Familie Solomon klopfte, um dort seinen Sohn unterzubringen. Selber war er nicht dazu in der Lage, seinem Sohn ein anständiges Dach über dem Kopf zu verschaffen. Die Mutter Ottos sei nach Deutschland abgehauen. Die Solomons nahmen den Jungen gerne auf und verhalfen ihm zu einer guten Schulbildung. Ben Solomon war in dem selben Alter wie Otto und die beiden Jungen wurden unzertrennlich, fast wie Brüder. Nur, dass Ben auf eine jüdische Schule und Otto in eine Katholische ging.

Es änderte sich alles, als die Deutschen sich daran machten, Polen zu „säubern“. Otto wurde von der zurückgekehrten Mutter bei den Deutschen untergebracht. Sie hatte ihrem fast erwachsenen Sohn eine Stelle in der SS verschafft. Und die Solomons erlitten die Schmach der Juden dieser Zeit. Otto, lange Jahre der Ziehsohn der Solomons, lernte die Juden zu verachten.

Der Inhalt

Eigentlich geht es in dem Roman darum, dass Ben 2004 einen reichen, jüdischen, Chicagoer Geschäftsmann auf offener Straße angreift und ihn bedroht. Ben ist sich sicher, dass dieser Mann Otto Piontek ist, sein ehemaliger Bruder. Eine Freundin Ben‘s versucht die Anwältin Catherine Lockhard zu engagieren, um Ben in seiner Angelegenheit zu vertreten. Catherine lässt sich erweichen und hört dem alten Mann zu, während er seine Geschichte erzählt. Immer wieder versucht sie auf den Kern einer Anklage zu drängen, doch Ben möchte seine ganze Geschichte erzählen.

Und so setzt sich der Roman aus zwei Zeiten zusammen. Ronald H. Balson setzt die zwei Zeiten gekonnt zusammen. Immer wieder stellt sich eine erholsame Pause zwischen den Geschichten ein. Denn die Taten der Deutschen von damals, sind nach wie vor unfassbar.

Was ich gelesen habe

Ich bin nicht so schnell mit dem Roman warm geworden. Die Erzählweise kam mir zu abgehackt, zu belehrend vor. Ähnlich wie in der Schule, erhielt ich Geschichtsunterricht und die eigentliche Geschichte von der Anwältin und ihrem Mandanten, die das Grundgerüst des Romans darstellt, verschwand hinter den Gräueltaten der Nazis. Erst ab der Mitte des Buches, konnte ich mich mit der Story anfreunden. Ich habe noch nie einen Roman von Ronald H. Balson gelesen, weshalb ich nicht beurteilen kann, ob er immer so schreibt. Vielleicht liegt es auch an der Übersetzung. Und manchmal, ist es nicht der richtige Moment ein Buch zu lesen.

Auch der Titel des Buches gefällt mir nicht. Denn, auch wenn Hannah in der Geschichte eine große Rolle spielt, sind es doch die zwei Männer, die Brüder, die im Vordergrund stehen. Der Originaltitel Einmal waren wir Brüder , passt wesentlich besser.

Wirklich überzeugt, hat mich dieses Buch erst zum Ende hin.

Bücher aus dieser Zeit interessieren mich sehr. Dieses Buch verlinke ich mit den Julibüchern und bei Bücher #Miteinander-Statt-Gegeneinander

Ein Roman von Ronald H. Balson

Übersetzer/in Gabriele Weber-Jarić

Aufbau Verlag

498 Seiten

ISBN 978-3-7466-3509-5

von Andrea Karminrot | März 4, 2018 | Rezension, Roman |

ein Roman von

von Hans Pleschinski

März 1945. Nachdem Dresden dem Erdboden gleichgemacht wurde, warten, mit vielen anderen, vier Gestalten auf den Zug nach Breslau. Es ist Gerhart Hauptmann, der Dichter und Nobelpreisträger mit seine Frau Magarete, die zurück in ihre Villa „Wiesenstein“ in Schlesien fahren wollen. In ihrer Begleitung sind der Masseur und Hauptmanns Sekretärin. Der Dichter möchte zurück in seine Heimat, dort wo er geboren wurde, möchte er auch sterben. Nach verschiedenen Widrigkeiten kommen sie in dem besonderen Haus in Schlesien an, begrüßt von der Köchin, Zofe und dem Butler, fühlen sie sich dort geborgen. Doch die Menschen aus der Umgebung, erwarten das Ende des Krieges. Einzig die Hauptmanns scheinen in ihrer rosa Wolke zu leben. Magarete Hauptmann war selber eine ehemals bekannte Geigerin und hält sich weiterhin für etwas Besonderes. Die Welt um das Haus Wiesenstein geht unter. Aber G. Hauptmann dichtet fleißig weiter…

Das letzte Jahr im Leben des Dichters wird in diesem Roman, in einer ziemlich alten Schreibweise, festgehalten. Pleschinski, hat sich in seiner Ausdrucksweise dem Dichter angepasst. Auch er soll in diesen abgehackten Sätzen gesprochen haben. Anfangs fiel es mir wegen diesem Stil schwer, einen Einstieg in das Buch zu finden. Doch nach den ersten zwei Kapiteln fand ich mich in dem Roman wieder und begleitete die Hauptmanns in ihrem Haus. Erschreckend sind die Beschreibungen um das Kriegsende. Welche dramatischen Augenblicke sich da abgespielt haben, bringt allerdings genau diese kurzgehaltene Ausdrucksform deutlich hervor. Verständlich wurde es für mich nicht, warum sich die beiden Alten solange in der Villa aufhielten und das Kriegsende stoisch dort aushielten. Aber die Geschichte hat das Leben geschrieben. Pleschinski, hat sie „nur“ in ein Buch gepresst. Viele Interessante Menschen umspühlten dieses Haus und den Dichter. Was dieses Haus gesehen haben mag, in den Jahren, in denen die Hauptmanns dort gelebt haben, vermitteln die 552 Seiten. Wieviel der Dichter geschrieben hat, wird auch deutlich. Oft wird aus seinen Werken zitiert und vorgetragen.

Das ist kein Buch, das man mal kurz vor dem Einschlafen lesen kann. Der Stil macht es einerseits nicht möglich und zum Anderen ist die Geschichte einfach zu mitreißend. Wenn man sich mit der Schreibart des Autors zurechtfindet, ein sehr guter Roman.

Verlag: C.H. Beck

ISBN 978-3-406-70061-3

552 S., mit 2 Abbildungen

Gebunden

Auf diesem Buchblog zeige ich dir die Bücher, die ich lese. Meistens ist es zeitgenössische Literatur und manchmal befindet sich auch ein Krimi in meinem Bücher-Regal. Wenn ich eine Rezension schreibe, lasse ich mich nicht beeinflussen und gebe meine eigene Meinung zu dem Buch wieder.

Auf diesem Buchblog zeige ich dir die Bücher, die ich lese. Meistens ist es zeitgenössische Literatur und manchmal befindet sich auch ein Krimi in meinem Bücher-Regal. Wenn ich eine Rezension schreibe, lasse ich mich nicht beeinflussen und gebe meine eigene Meinung zu dem Buch wieder.